カテゴリ:リリース

ウェブマガジン「こども環境楽」2024冬号「デジタルとこども環境」公開しました

こども環境学会員のみなさま

今回は「デジタルとこども環境」というテーマでお届けします。

近年、ChatGPTなどに象徴される大規模言語モデル(LLM)、いわゆる生成AIの技術が飛躍的に向上し、社会のあらゆる場面で活用が進んでいます。もはやそれを善悪の二元論で語る段階はとっくに過ぎてしまっていると思います。。。。。

周りの方にもおすすめいただきますようお願いいたします。

-----------------------------------------

こども環境楽2024冬号

https://magazine.children-env.org/?p=1637

《目次》 デジタルとこども環境

《特集》 一人ひとりの好きをとことん探究!(三宅貴久子)

幼児のデジタル環境(秋田喜代美)

非認知能力を育むつくばスタイル科学習(大坪聡子・川島祥平)

《世界のこども環境》フィンランドにおける小学生の遊び環境(池田文子)

《バトンをつなぐ》 民主主義教育と同じ様な重みで、資本主義教育の知見の集積を (みえけんぞう)

《こどもの目と手》 冬のはたけにて

《ブック&シネマ》 書評『じゅっぺ先生の「輝け!大地保育」』(薮田弘美)

書評『感覚の困りごとへの心のケア』(小澤紀美子)

《編集室から》 編集後記

----------------------------------------

ウェブマガジン「こども環境楽」2024夏号「避難地における遊び支援・能登半島地震と遊び場」公開しました

こども環境学会員のみなさま

先日、2024年夏号の公開を行いました!

今回は能登半島地震での避難生活でのこども環境について特集しています。

各地で地震が起きて油断のならない日々ですが、、

どんなときでもこども環境を提供できるように、ぜひご覧ください!

周りの方にもおすすめいただきますようお願いいたします。

-----------------------------------------

こども環境楽2024夏号

https://magazine.children-env.org/?p=1448

《目次》 避難地における遊び支援・能登半島地震と遊び場

《特集》 1.5次避難所における子どもの居場所づくりから考える(鈴木瞬)

避難地の遊び支援(能登半島地震と遊び場)(仁志出憲聖)

観光地のホテルが、子どもが安心して避難できる二次避難所に(松下秋裕)

《世界のこども環境》エジプトの主に保育園にみられる遊び場環境の一例(清水かおり)

《バトンをつなぐ》 バトンをつなぐ 社会の中に遊びの力を開放する隙間を(原寛道)

《こどもの目と手》 深海生物と潜水艇

《この一枚!》 こどもたちの夏。はじまります!

《ブック&シネマ》 『ケアする建築』(西本雅人)

『「こどものまち」で世界がかわる』(田村光子)

『持続可能な社会と人の暮らし』(花輪由樹)

《編集室から》 編集後記

----------------------------------------

福島県 子ども未来局「ふくしますくすくスケール」を作成しました

2023年度 福島県 こども未来局 子育て支援課 の事業で「ふくしますくすくスケール」を作成いたしました。

以下の福島県ホームページに掲載されておりますのでご案内いたします。

ダウンロードも可能ですのでご活用下さい。

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21035b/fukushima-sukusuku.html

「ふくしますくすくスケール」について

○福島県では、保育施設の園庭等の環境改善を行った知見や効果を取りまとめた「ふくしますくすくスケール」を作成しました。

○子どもの健やかな育ちのためには、「遊び」は欠かせないものであることから、遊びにより育つ子どもの資質や能力を示すとともに、子どもたちの育ちを促す遊びや保育環境の実践例をまとめて作成しておりますので、是非ご活用ください。

ウェブマガジン「こども環境楽」2023冬号「地域と学ぶ学校」公開しました

こども環境学会員のみなさま

先日、2023年冬号の公開を行いました。

ぜひご覧いただき、周りの方にもおすすめいただきますようお願いいたします。

どうぞよろしくお願いします。

----------------------------------------

こども環境楽2023冬号

https://magazine.children-env.org/?p=1378

《目次》

地域と学ぶ学校

《特集》

1:地域とともに歩む、子どもを中心にした体験学習の学校(細田孝哉)

2:学校は、小さなマチ。マチは、大きな学校。(三上泰明)

《世界のこども環境》

3:レッジョ・エミリア市の幼小繋ぎの教育(石井希代子)

《バトンをつなぐ》

4:教虫は好きですか?と問い続けて(澤口たまみ)

《こどもの目と手》

5:イタズラ大好き〜!

《この一枚!》

6:出来た!

僕は寝る

遊びの一歩!

《ブック&シネマ》

7:書評『こどもまちづくりファンド』(鉄道総合技術研究所 中川千鶴)

8:書評『知る・学ぶ・教える 日本手話 明晴学園メソッド』(小澤紀美子)

《編集室から》

9:編集後記

西本雅人(福井大学)

[こども環境学会]おしらせ《正会員》会員サイトのオープンについて(ログイン確認のお願い)

会員の皆様には、大変お世話になっております。

2023年11月より会員専用サイトをオープンいたします。

会員サイトのコンテンツをご案内するとともに会員サイトへの初回グインを早めにお願いいたします。

代議員選挙では、会員サイトより電子投票にご協力をお願いしたいと思っております。

(電子投票は経費削減のご協力をお願いいたしますが、郵送での投票も可能です)

なお、会員サイトへは正会員の皆様からご案内をさせていただいております。

ほかの会員種別の皆様は準備が整い次第、ご案内させていただきますのでしばらくお待ちください。

★★コンテンツ ※準備中の部分もありますが継続して整備していきます

■会員サイト おしらせ《会員》 会員の皆様へのお知らせを掲載(同時にメール配信)

■メールニュース ACEmail-News 掲載(同時にメール配信※)

※連絡用アドレスとは別のメールニュース用アドレス宛に配信いたします(ご希望により配信停止も可能です)

(変更はこちら⇒会員情報変更 https://www.children-env.org/contact/Member_information)

■正会員 おしらせ《正会員》 正会員の皆様へのお知らせを掲載(同時にメール配信)

■代議員選挙 選挙権者(正会員)の方の電子投票用(代議員選挙時にご案内)

(準備中)

■賛助会員 おしらせ《賛助会員》 賛助会員様へのお知らせを掲載(同時にメール配信)

■団体会員 おしらせ《団体会員》 団体会員様へのお知らせを掲載(同時にメール配信)

★★会員サイトへの初回ログインについて

会員サイトへの初回ログインは、パスワード再発行を行い、新パスワードを設定します。

登録メールアドレスに、必要な情報が送付されます。

(なお、パスワードがわからなくなった場合も同じ方法で、新パスワードを設定します。)

詳細手順は、こちらのPDFをご覧になっていただきますようお願いいたします。

https://www.children-env.org/wysiwyg/file/download/6/891

①トップページ:右上「会員ログイン」クリック

②ログイン画面でパスワード再発行

③登録Eメールアドレス入力(連絡用メールアドレス)

④認証キー入力(メール通知で通知されます)

⑤ログインID(メール通知で通知されます)

⑥新パスワード設定

⑦会員ページ ログイン完了

ご不明な点は、お手数ですが、事務局までお問合せください。

引き続き、どうぞ、よろしくお願いいたします。

こども環境学会 事務局 玉田雅己

こども環境学会誌 研究論文等の投稿規程の改訂について

2023年11月1日

こども環境学会

査読部会長・事務局

こども環境学会誌 研究論文等の投稿規程の改訂について

こども環境学会事務局にて、研究論文等の査読受付を実施しておりますが、受付方法が郵便によるペーパーベースしか行っておりませんでした。このたび、改善のために学会HPから専用フォームにて投稿することも可能としました。これにともない投稿規程の改訂を実施いたしましたので、お知らせいたします。

■投稿用フォームの設置

学会ホームページに論文投稿用フォームを準備いたしました。登録票をご記入の上、必要情報をフォームに直接入力していただくとともに、登録票と投稿原稿等をアップロードしていただくことで、郵送料や作業負荷の軽減となり、会員サービスの向上に貢献できると考えております。

なお、当面は混乱を避けるために今まで通り郵便による受付も行います。

(投稿フォームはこちら)

https://www.children-env.org/contact/submission

■研究論文等の投稿規程の改訂内容

以下の事項について、投稿規程の修正を行いました。

① 学会HPの専用フォームから投稿できる旨の記載(投稿規程:P1、応募要領:P3)

② A 応募要領3-(4):修正、A 応募要領3-(10):追加、C 査読要領2-(6)(7):修正、2-(8):追加

③ フォントの修正、軽微な誤植修正(投稿規程、応募要領、原稿登録票、査読要領)

④ J-STAGE上での公開にともない、論文が公開されるようになりますので、「編集出版権は本会に帰属し、本会は、学会誌載後1年を経過した論文等はJ-Stage上で公開していくものとする。」に変更。合わせて、登録票も変更します。

(投稿規程・登録票等のダウンロードはこちら)

https://www.children-env.org/research_evaluation/treatise

■改訂時期

本理事会(2023年10月21日)にて承認を受け、HPへのフォームの設置を実施し、改訂版をHPにて公開しました。(11月1日)

ウェブマガジン「こども環境楽」2023夏号「放課後の居場所」公開しました

こども環境学会員のみなさま

みなさん、お疲れさまです!

西日本のメンバーのみなさんを中心に2023年夏号を編集していただき、先日、公開いたしました。

(バトンをつなぐについては編集中なので、しばらくお待ちください)

お盆に差し掛かってのご連絡になってしまってすみませんでした。

どうぞよろしくお願いします。

こども環境楽2023夏号

https://magazine.children-env.org/?p=1139

《目次》

放課後の居場所

《特集》

1:「生活の場」を保障する学童保育の整備課題(小伊藤亜希子)

2:子どもの居場所としての学童保育~けやき児童クラブ~(大谷直史)

3:地域の中に思春期の子ども達の居場所を チャレンジクラブの取組(森賢悟)

4:居場所のリンク集

《世界のこども環境》

5:オーストラリアの学童保育(松本 遼子)

《バトンをつなぐ》

6:公開までしばらくお待ちください(○○○◯)

《こどもの目と手》

7:「夏休みはこんな車でお出かけしたいね!!」

《この一枚!》

8:「カイコの餌やり」

《ブック&シネマ》

9:書評『怪物』(聖徳大学 神谷明宏)

《編集室から》

10:編集後記

西本雅人(福井大学)

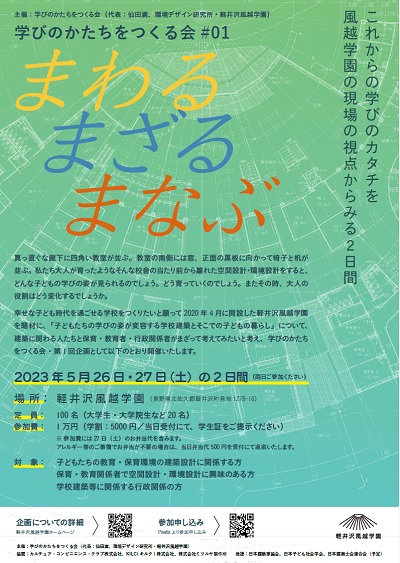

おしらせ 5/26-27 学びのかたちをつくる会 #01 まわる・まざる・まなぶ

風真っ直ぐな廊下に四角い教室が並ぶ。教室の南側には窓、正面の黒板に向かって椅子と机が並ぶ。私たち大人が育ったようなそんな校舎の当たり前から離れた空間設計・環境設計をすると、どんな子どもの学びの姿が見られるのでしょう。どう育っていくのでしょう。またその時、大人の役割はどう変化するでしょうか。

幸せな子ども時代を過ごせる学校をつくりたいと願って2020年4月に開設した軽井沢風越学園を題材に、「子どもたちの学びの姿が変容する学校建築とそこでの子どもの暮らし」について、建築に関わる人たちと保育・教育者・行政関係者がまざって考えてみたいと考え、学びのかたちをつくる会・第1回企画として以下のとおり開催いたします。

主催:学びのかたちをつくる会(代表:仙田満、環境デザイン研究所・軽井沢風越学園)

実施日:2023年5月26日(金)・27日(土)の2日間(途中参加・退出はお控えください)

場 所:軽井沢風越学園(長野県北佐久郡軽井沢町発地1278-16)

参加者:100人(大学生・大学院生など20名)

参加費:1万円(学割:5000円/当日受付にて、学生証をご提示ください)

対象:子どもたちの教育・保育環境の建築設計に関係する方、保育・教育関係者で空間設計・環境設計に興味のある方、学校建築等に関係する行政関係の方

詳細は 風越学園ホームページ https://kazakoshi.ed.jp/news/event/28381/

主催:学びのかたちをつくる会(代表:仙田満、環境デザイン研究所・軽井沢風越学園)

協賛:カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社、KILC( キルク ) 株式会社、株式会社ミツルヤ製作所 後援:日本建築家協会、日本子ども社会学会、日本建築士会連合会(予定)

発起人代表・仙田 満(環境デザイン研究所)からのメッセージ

現在、我が国の子どもたちは国際的に比較しても孤独感に悩まされ、不登校も約 24万人、自殺率も高いと指摘されています。またその選択をするのは 4/10、9/1 が多いと統計で示されています。学校に行けない、行きたくない子がいて、死に追い込まれています。いじめや学業が直接的な原因だとも言われていますが、学校空間が楽しく、わくわくするものならば避けられることかもしれません。建築家の責任は重いと考えています。

規律訓練型の学校は約 200 年前、イギリスで発明されたと言われています。学校は兵舎や監獄に似ている空間ともされています。あらためて、子どもたちの学びの空間を考え直しませんか。子どもたちだけでなく、学校の教師の皆さんが「学校で教えるのが楽しくて仕方がない」という学校をつくりませんか。

そういう学校をつくるためには何を変えればよいのか、何を守らねばならないかをみんなで考えませんか。そういう活動を広げ、日本のこどもたちの学びのかたちに変化を生みたいと考えています。

ぜひ一緒に考えましょう。議論し、子どもたちのために、教師のために、楽しく学べ、楽しく教えることができる学校をたくさん実現しましょう。

学会誌「こども環境学研究」表紙デザイン画コンペ 結果発表

こども環境学会では、学会誌「こども環境学研究」の表紙デザイン画のコンペを実施しました。審査員による厳正なる審査の結果、34 点の応募の中から、最優秀作品1 点、審査員長賞1 点、優秀作品5 点、入賞作品4 点が選定されましたので、ここに発表いたします。応募してくださったみなさん、ありがとうございました。

佐久市野沢児童館併設型子育て支援施設整備事業設計業務プロポーザルコンペ

長野県佐久市は、「佐久市野沢児童館併設型子育て支援施設整備事業設計業務」について、公益社団法人こども環境学会と知的生産者選定支援機構による業務支援により、プロポーザル方式による設計者選定を実施します。プロポーザルは、2022年6月3日に公告され、仙田満審査委員長の審査委員会で、2段階による設計者選定を行います。1次審査は、全国の設計事務所(応募資格制限あり)から提案書を募集し選定された事務所は、2次審査で佐久市内に事業所を持つ設計事務所とJVを組み、提案書とプレゼンテーション・ヒアリングによる審査で、最優秀者を決定します。概算工事費は8億5千万円以内、規模(延床面積)は約1720㎡で、事業内容の詳細は、佐久市のホームページ(URL:https://www.city.saku.nagano.jp/machizukuri/jigyosha/keiyakugai/puropo.html)で公開されています。